दस महाव्रत [८]- तप

Ten Mahavrata [8]- Tapasya

SPRITUALITY

दस महाव्रत [८]-

तप

(१)

'कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ।'*

* तपके प्रभावसे जब अशुद्धिका नाश हो जाता है, तब शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है।

(योगदर्शन २।४३)

चारों ओर सुनसान जंगल देखकर शिष्यने कहा, 'गुरुदेव ! हम सब मार्ग भूल गये हैं!'

'नहीं वत्स, यहाँ आनेका कुछ उद्देश्य है। गोरख कभी मार्ग नहीं भूलता। देखो, उस पीपलकी सीधमें वह ग्राम दिखायी दे रहा है। वहाँ पर्याप्त भीड़ है। आज एक भक्तने साधुओंको भोजन करानेका निश्चय किया है। कोलाहल स्पष्ट सुनायी पड़ता है और घीकी सुगन्धि भी आती है।' महात्मा गोरखनाथीजीने एक ओर संकेत किया। 'यह सीधा मार्ग है। दूसरे मार्गसे आनेपर संध्यातक भी वहाँ न पहुँचते।'

चलते-चलते दिन ढलने लगा और तब जाकर कहीं ग्राममें पहुँचे। शिष्य सोच रहा था- 'अवश्य गुरुदेवने वे बातें अनुमानसे कही होंगी। अन्यथा उतनी दूरसे ग्राम देख लेना, शब्द सुन लेना या सुगन्धि प्राप्त कर लेना कैसे सम्भव है। जो भी हो, गुरुदेवका अनुमान अत्यन्त सच्चा होता है।'

पंक्ति बैठी और साधु भोजन करने लगे। महात्मा गोरखनाथजीने एक लड्डूको काटते हुए कहा, 'इधर लड्डुओंमें नीमके पत्ते डालनेकी भी प्रथा है क्या' गृहस्थ उस नवीन शिष्यकी भाँति महात्माजीसे अपरिचित नहीं था। वह उन योगिराजकी अलौकिक शक्तियों से परिचित था। उसने घरमें पूछ-ताछ की और यह स्वीकार करते हुए क्षमा-याचना की कि 'घत खौलाते समय दो-तीन नीमके पत्ते हवासे उड़कर कड़ाहेमें जा गिरे थे।'

भोजनोपरान्त सबको आसन देकर बैठाया गया। श्रीगोरखनाथजीने अपना आसन छोड़ते हुए कहा, 'मैं अस्थिपर तो बैठनेसे रहा!' वहीं एक दूसरे सिद्ध भी थे। उन्होंने उस आसनपर चरण रखा-'पृथ्वीमें कहाँ अस्थि नहीं है? सो यहाँ तो पूरे एक हाथ नीचे एक पशुका पैर मात्र है।' वे वहीं बैठने लगे। उत्सुकतावश लोगोंने उन्हें दूसरे आसनपर बैठाकर उस स्थानको खोदा। निकला क्या! एक कुत्तेका पैर !

शिष्यको अब गुरुकी शक्तिका बोध हुआ। एकान्त प्राप्तकर उसने वहाँसे आश्रममें आनेपर एक दिन अपने महान् गुरुके पदप्रान्तमें मस्तक रखकर इन सिद्धियोंका रहस्य जाननेकी इच्छा प्रकट की।

'ये कोई सिद्धियाँ नहीं हैं, यह तो स्वाभाविक शक्ति है प्रत्येक मानवकी।' योगिराजने गम्भीरतापूर्वक समझाया। 'आदिशक्तिने किसीसे पक्षपात नहीं किया है। सबको समान शक्ति प्रदान की है। गिद्धकी दृष्टि, पिपीलिकाकी घ्राणशक्ति, हंसकी रसना, श्वानका श्रवन, अन्धोंकी स्पर्शशक्ति और मकड़ीका कालज्ञान प्रत्येक प्राणीको प्राप्त है। उपयोग न करनेसे इन सबकी स्वाभाविक शक्ति नष्ट हो जाती है और उनपर मल एकत्र हो जाता है। तपस्याके द्वारा अशुद्धि नष्ट होनेपर वे शक्तियाँ पुनः जाग्रत् हो जाती हैं।'

समर्थ गुरुने भाँप लिया कि शिष्यमें इनके प्रति अनावश्यक उत्सुकता है- 'ये कोई महत्त्वकी वस्तुएँ नहीं हैं। गिद्धादि पक्षी बननेकी अपेक्षा तुम्हें मानवतासे भी ऊपर उठना है और वह दिव्य बोध प्राप्त करना है जो इस जीवनका लक्ष्य है। तुम्हारी शक्तिका उपयोग उसीके लिये होना चाहिये। इन बाजीगरीके कौतुकोंके लिये नहीं।'

उस समय तो शिष्यने गुरुदेवके वचनोंको स्वीकार कर लिया, पर उसके हृदयसे वह उत्सुकता गयी नहीं। आवश्यक शिक्षा प्राप्त कर उसे तपस्या करनेका आदेश हुआ। नैपालकी तराईके एक उपयुक्त वनके लिये उसने प्रस्थान किया।

(२)

'तुम बड़े बलसे गर्वित दीखते हो, तनिक वह मेरा कमण्डलु तो दे दो!' एक हट्टे-कट्टे पहलवानको सिद्धनाथजीका आदेश हुआ। उस बेचारेने बड़ा बल लगाया, उसके माथेपर पसीना आ गया; किंतु वह तुम्बी उससे उठी नहीं। 'बस, इसीपर इतने घमण्डी बने हो ?' उसने लज्जासे मस्तक झुका लिया।

कुछ अधिक सम्पन्न लोग आ गये थे दर्शनार्थ। इतनी सिद्धि दिखानेसे संतोष हुआ नहीं। 'बच्चे ! मुझे तनिक उठाकर वहाँ तो बैठा दो!' भला वह आठ वर्षका बालक उन्हें कैसे उठाता ! लोगोंके पुचकारनेपर वह उठा। यह क्या! उसने फूलके समान स्वामीजीको उठाकर दूसरी चौकीपर बैठा दिया। लोगोंको तब और भी आश्चर्य हुआ, जब उन्होंने देखा कि महाराजका शरीर उस चौकीपर पहुँचनेके पश्चात् ही घटने लगा और घटते-घटते नवजात शिशुके समान हो गया। उसी अवस्थामें रहकर वे उपदेश और प्रवचन करते रहे।

दिन थे गरमीके, आम पकने लगे थे। महात्माजीने पासके वृक्षके शिखरपर चमकता बड़ा पीला आम लानेका आदेश दिया। चढ़नेको एक व्यक्ति चढ़ गया, पर वह फल बहुत दूर सीधी डालपर था। वहाँ चढ़ना बहुत कठिन था। डाल हिलानेपर कच्चे फल कई गिरे, पर वह नहीं गिरा। 'व्यर्थमें कच्चे फल मत गिराओ।' महाराजने आदेश किया। विवश होकर लम्बे बाँसकी खोज होने लगी।

सच्ची बात तो यह थी कि महाराजको चमत्कार दिखाना था। 'मैं स्वयं तोड़ लूँगा।' कहकर वे उठे और उनका शरीर लम्बा होने लगा। इतने लम्बे हुए कि हाथसे ही फलको तोड़ा। फल एक भक्तको, जो सबमें सम्पन्न जान पड़ता था, प्रसादरूपमें दिया गया। शरीर अपनी स्वाभाविक स्थितिमें आ गया।

भीड़ जुटने लगी सिद्धनाथजीके समीप । जनता तिलका ताड़ तो चुटकी बजाते करती है। चर्चा होने लगी कि वे पत्थरको मनुष्य, बाघको बछड़ा आदि बना देते हैं। सबके मनकी बात बतला देते हैं। रोगी रोगसे त्राण पाने, दरिद्र धनके लिये, संतानहीन पुत्रके लिये, इस प्रकार लोग अपनी-अपनी कामनाके लिये आने लगे।

महाराजको खाँसी भी आ जाय तो भक्त उसका कुछ-न-कुछ अर्थ अवश्य लगा लेते। प्रसिद्धिके साथ माया भी एकत्र होने लगी। भव्य मठ तो बन ही गया था, सरोवरके घाट बँध रहे थे। बगीचा लग गया था। आगन्तुकोंके ठहरनेके लिये धर्मशालाकी नींव भी पड़ गयी। भण्डारा तो नित्य होता है।

(३)

पूरे चौदह वर्ष पश्चात् शिष्यको सुयोग मिला कि वह अपने परम पूज्य गुरुदेवके श्रीचरणोंमें उपस्थित हो सके। बाबा गोरखनाथजी आये थे और उन्होंने घाघराके दूसरे तटपर एक वटवृक्षके नीचे आसन लगा दिया था। पता नहीं क्या समझकर वे इस पार श्रीसिद्धनाथजीके मठपर नहीं पधारे।

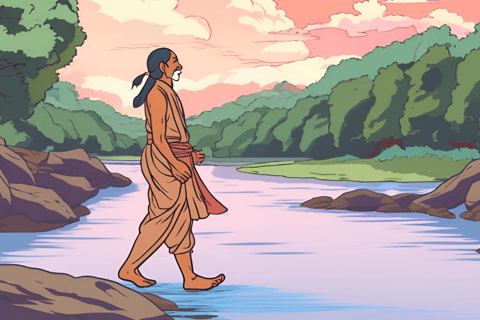

'गुरुदेव नहीं पधारे तो मुझे तो उनके चरणोंमें उपस्थित होना ही चाहिये।' सिद्धनाथजीके साथ उनका सेवकमण्डल भी चला। सिद्ध और साधारण मानवमें प्रभेद ही क्या हो, यदि वह भी सर्व साधारणके सदृश ही सब काम करे! लोग तो बैठे नौकाओंपर; किंतु सिद्धनाथजी तो सिद्ध ठहरे, वे खडाऊँ पहने ही नदीके वक्षस्पर चलने लगे। उनके खडाऊँ जलके ऊपर वैसे ही पडते थे, जैसे पृथ्वीपर। चरणकी अंगुलियोंको भी जलने स्पर्श नहीं किया। वे घाघरा पार हो गये।

वटकी सघन छायामें मुलके समीप बाबा गोरखनाथजी एक शिलापर व्याघ्राम्बर डाले शान्त बैठे थे। धनी जल रही थी और लम्बा चिमटा गड़ा हुआ था। दोनों कानोंमें विशाल मुद्रा झूल रही थी। पास ही बहुत-से भक्त मस्तक झुकाये पृथ्वीपर बैठे थे।

सीधे पहुँचकर सिद्धनाथजी सम्मुख दण्डकी भाँति गिर पड़े। भक्तोंने उनके लिये मार्ग छोड़ दिया था। गुरुने मस्तक उठाया। पता नहीं क्यों महापुरुषका मुख तमक उठा। नेत्र लाल हो गये। चिमटा उखाड़कर उन्होंने अन्धाधुन्ध बौछारें प्रारम्भ कर दीं सिद्धनाथकी पीठपर !

किसीमें इतना साहस नहीं था कि उन योगिराजको उस समय रोके। प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धनाथ भी इस प्रकार भीत हुए पिट रहे थे जैसे अध्यापकके हाथों कोई बालक ताड़ना पा रहा हो। गुरुदेवकी उग्र मुखाकृतिको एक बार देखनेके पश्चात् फिर नेत्र नहीं उठ सके। चिमटेकी मार पीठ, सिर, हाथ, पैर जहाँ भी जो अङ्ग सामने पड़ता, वहीं बेभावकी पड़ रही थी।

'क्यों रे, नदी पार होनेमें कितने पैसे लगते हैं?' भली प्रकार पीठ-पूजा करनेके उपरान्त गुरुदेवने पूछा।

'केवल एक पैसा और साधुसे कुछ नहीं।' डरते-डरते शिष्यने उत्तर दिया।

'इतने दिनों शरीरको तपस्याकी अग्निमें भस्म करके तूने यह एक पैसेकी मजदूरीका व्यापार सीखा है ? मूर्ख ! ताड़ तुझसे अधिक लम्बा है और हिमालयसे भारी तू बन नहीं सकता। कोई तेरा कमण्डलु उठा सके या न उठा सके, तुझे क्या लाभ ? तूने पशु और जड बननेके लिये ही घर-द्वार छोड़कर इतना कष्ट उठाया था ?'

चिमटेकी मार उतनी गहरी नहीं थी, जितनी इन शब्दोंकी। गुरु क्या जो शिष्यके बाह्याभ्यन्तरका प्रतिपलका ज्ञान न रखे ? चिमटेकी मारमें मूक रहनेवाले सिद्धनाथ बच्चोंकी भाँति सर्वज्ञ गुरुदेवके समर्थ श्रीचरणोंमें फूट-फूटकर रोने लगे।

'बस इसीलिये आया था। अब फिर मिलूँगा चौदह वर्ष बाद।' गोरखनाथजीने चिमटा और व्याघ्राम्बर उठाया और एक ओर सघन वनमें लीन हो गये। वे पुनः चौदह वर्ष पश्चात् सिद्धनाथजीको मिले या नहीं, यह तो पता नहीं, पर इतिहास साक्षी है कि सिद्धनाथ अपने गुरुदेवसे तनिक भी न्यून नहीं थे। वे एक उच्च कोटिके महापुरुष हो गये हैं.